【記者張如鳳/河南禹州報導】

禹州市,簡稱「鈞」,古稱陽翟、鈞州、潁川,別稱夏都、鈞都、藥都;禹州因大禹治水有功受封於此而得名,是黃帝部落活動的中心區域之一,先後爲夏朝都城、韓國都城,秦漢潁川郡、金元明清歷朝州府治所;中國「五大名瓷」之一——鈞瓷的唯一產地,也是明清時期全國四大中藥材集散地之一,夏禹文化、鈞瓷文化、中藥文化源遠流長。全市地面歷史文化遺存2420處,其中全國重點文物保護單位9處,省級文物保護單位28處。境內有神垕古鎮、鈞官窯址博物館、大鴻寨、中國鈞瓷文化園等旅遊景點,孕育出韓非、呂不韋、張良、吳道子、晁錯、褚遂良、郭嘉、司馬徽等歷史名人。

禹州市 鈞瓷之都與夏禹文化

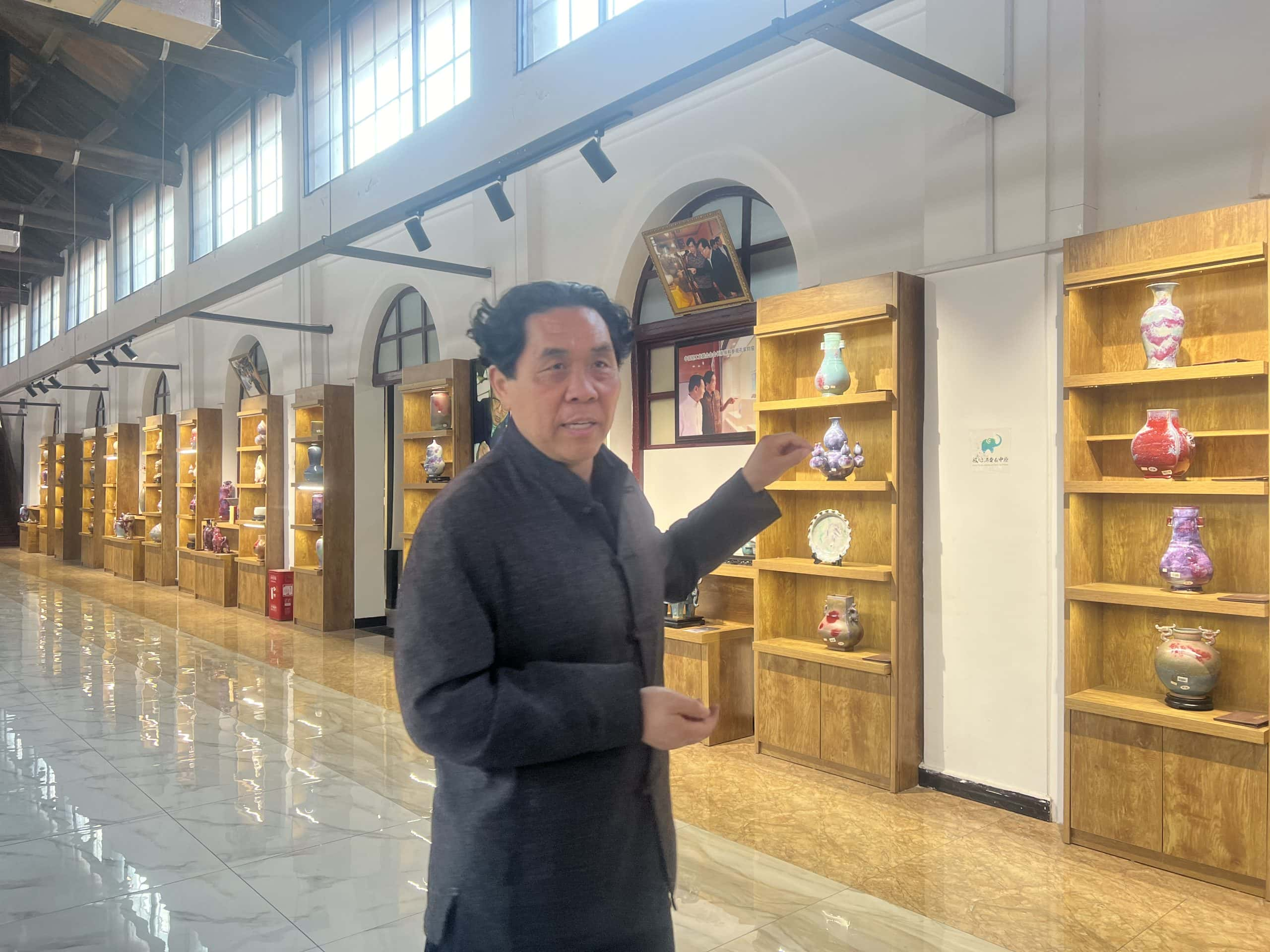

4月11日「行走都市圈▪聚焦出彩中國」兩岸媒體聯合採訪團走訪」禹州鈞官窯址博物館,博物館由主體展館、宋鈞官窯遺址展示館和鈞瓷工程技術研發中心三部分組成。禹州鈞官窯址博物館作爲一座全國唯一的鈞瓷專題博物館、鈞瓷文化傳播的窗口和禹州對外文化交流的平臺,其中不乏有不少港台陶瓷藝術家捐贈的作品,將以其精美的陳列、優雅的環境和獨特的魅力,與時俱進,開拓創新,攜手社會各界共同開創鈞瓷美好的未來。

禹州鈞官窯址博物館 鈞瓷文化的窗口

步入神垕大街,映入眼前的是古老的街道,神垕歷史非常悠久,早在夏商時期,這裡的先民就從事農耕和冶陶。宋代成爲北方陶瓷中心。明成化年間的《神垕真武廟碑記》記載,當時「神垕之鎮耕讀冶者千家」,遂成十里長街。清代以後,依然是「日進斗金」之地。

鈞瓷之美 窯變與製作工藝

神垕古鎮保護區面積達4平方公里,鎮區內建築佈局合理,整體爲東西走向(北寨街爲南北走向),自東向西除民居外,重點建築依次有溫家大院,霍家院、白家院、伯靈翁廟、望嵩門、騶虞橋、天保寨、文廟、老君廟、白衣堂,古代政府機關、商會、民團、文化、祭祀等場所都設於此。在中國陶瓷工藝大師孔相卿先生的導引下,認識了鈞瓷,鈞瓷之所以名貴,除了造型渾厚端莊外,最突出的有兩個方面:一是鈞瓷在燒製中會出現窯變現象,含有銅質的釉料經窯變後會形成海棠紅、硃砂紅、雞血紅等釉色,彼此滲化,相映成輝,有「進窯一色,出窯萬彩」「鈞瓷無對,窯變無雙」之説;二是鈞瓷製作工藝複雜,成品率低,一件鈞瓷從選料到燒成需經過72道工序。因此禹州的鈞瓷經常成為國禮贈送給國際領導人。

神垕古鎮 陶瓷之都的歷史街道

現代年輕的陶瓷工藝師任曉飛先生,生於鈞瓷之都禹州神垕鎮,從小受父輩和家鄉濃郁陶瓷文化的熏陶,更在傳統的工藝上獨創出更適合年輕人顏色的陶瓷工藝品,深受年輕人喜愛。

現代陶瓷工藝 年輕人喜愛的創新

藥王孫思邈與禹州有著深厚的關係以及在中藥領域的卓越奉獻和崇高的地位,因此,禹州也被譽為中國的“藥都”,河南禹州市河南華夏藥材有限公司位於禹州市產業集聚區醫藥健康產業園,佔地115畝,總投資11億元,是一家以中藥材種植、中藥飲片、大健康產品科研與生產爲一體的現代化中醫藥企業。讓中藥材能夠普及到人民的生活中,讓年輕人也開始借由中藥材調養身體,使的傳統的中藥消費群體變得更加多元。