「記者張如鳳 成都報道」

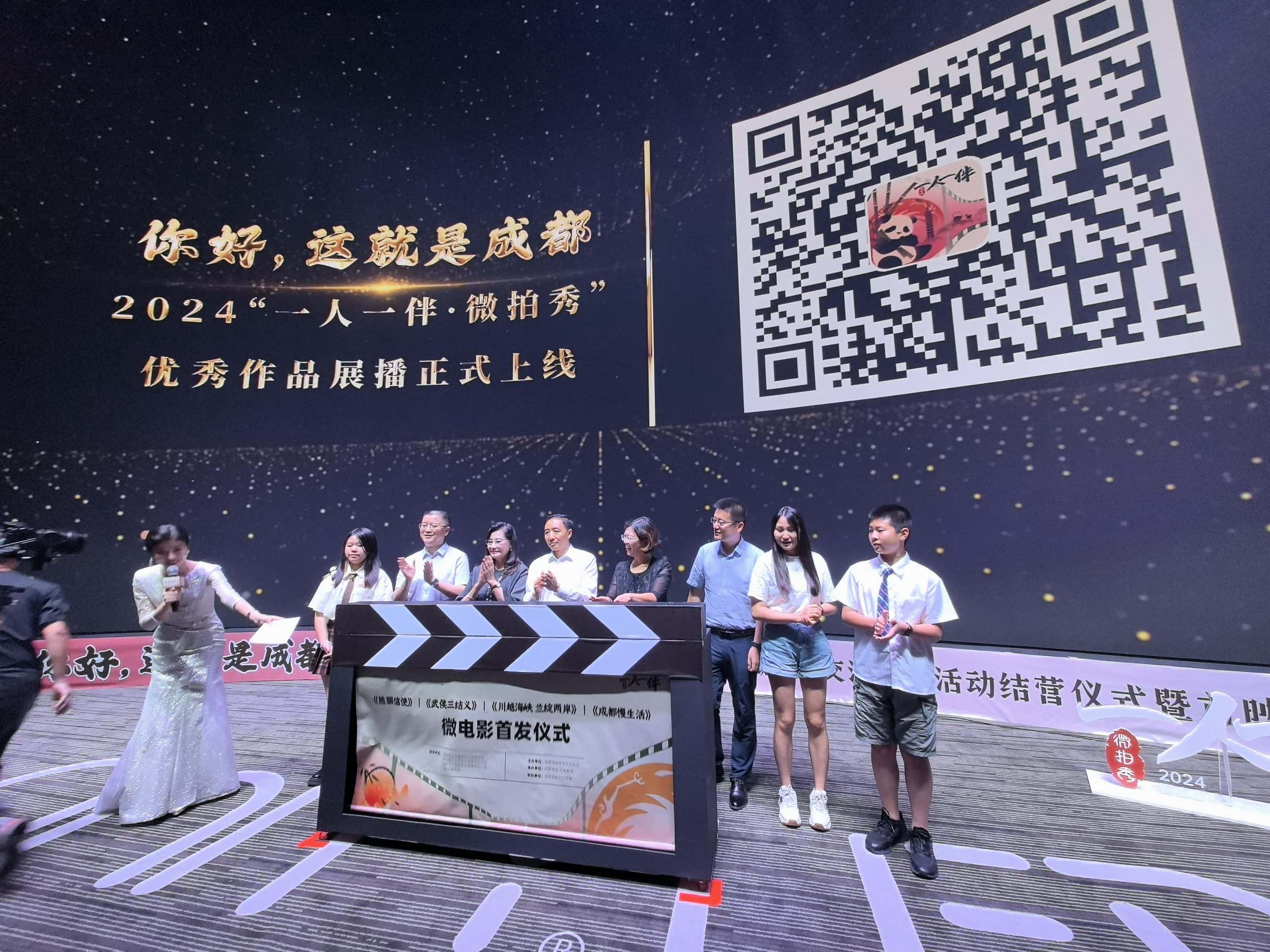

「一人一伴·微拍秀」2024年兩岸青少年創意微視頻交流創作結營儀式暨頒獎禮活動於2024年7月27日在成都市歷史悠久的第一家電影院-新明電影院隆重舉辦。本屆活動以「你好!這就是成都」為主題,邀請兩岸青少年一人一伴,攜手同行,沉浸式感受歷史文化古跡、探秘燦爛古蜀文明、品嘗正宗川味美食、碰觸城市發展脈搏,用鏡頭視頻作品在萬千期待下揭開神秘面紗。

自2018年「一人一伴·微拍秀」首次開啟,有近千名兩岸學子在這裡留下了青春與城市的故事,與台灣青少年一起攜手,爲兩岸青少年提供更多互相學習、交流進步的機會。本屆活動面向海峽兩岸中小學生發起劇本征集,得到兩岸學子積極響應,收到超500份劇本,經過嚴格評審,共評選出兩岸各20份、總計40份入圍作品。兩岸青少年以「美食天府」「世園成都」「文化天府」「熊貓之鄉」為主題,組成四支拍攝隊伍,在專家評審團專業指導下,提前雲端相會,經過線上討論,創作形成四大基礎劇本。

此次陳毓卿校長領銜的臺北市東園小學師生團隊以及台北市議員秦慧珠、成都高新雲芯學校校長馬飛山及學生。精心打磨出了四部優秀的微電影成果。分別是獲得「最佳攝影獎」的是《川越海峽 蘭綻兩岸》鏡頭以橋,跨越萬水千山,以蘭花為媒,展現兩岸文化交融之美。每一幀畫面,都是深情的對話,每一縷光影,都映照著一人一伴的共鳴。獲得「最佳導演獎」的是《成都慢生活》以細膩筆觸描繪城市靈魂,慢鏡頭下捕抓生活真諦。每一場景皆是故事;每一段對話,盡顯溫情,引領兩岸學子走進成都悠然時光。獲得「最佳表演獎」的是《武侯三結義》他們以童真演繹經典,情感真摯動人。一言一語,盡顯角色魅力;舉手投足,傳承文化精髓;趣味之中,連接兩岸情誼。影片在小演員一聲“俺也一樣”獲得在場觀眾們的陣陣笑聲及熱烈的掌聲。獲得「最佳影片獎」的是《熊貓信使》以萌動全球的國寶為紐帶,巧妙編織了兩岸情深的故事。熊貓作為友誼使者,穿越千山萬水,不僅傳遞了自然的純真與美好,更深刻詮釋了“兩岸一家親”的溫情與厚誼。頒獎過程中成都學子表演精彩的舞蹈《梨園月夢》,在頒獎典禮尾聲共唱《一人一伴》主題曲,最後校長、嘉賓、兩岸學子代表、成都家庭代表、老師代表一起上台按下打板器,啟動影片展播。

19名台灣青少年分別以「一人一伴」入住成都學生家庭中一起共度了美好的七天生活,成都家庭代表成都媽媽文子表示最初是忐忑不安的期待,因為第一次參與兩岸學生一起交流生活,臨近寶島小朋友到來前還很擔心能不能把小朋友照顧好。沒想到第一天,所有的顧慮都煙消雲散,相處的這幾天,發現寶島來的小朋友特別的有禮貌,自理能力強,性格也特別好,孩子們在一起總能想到特別有意思的遊戲,一瞬間就覺得我就是有三個兒子。在頒獎典禮結束時當主持人說明天寶島的小朋友們就要返回自己的家了,小兒子突然沉默不作聲,問我“為什麼哥哥就不能留在我們家?……”聽我解釋哥哥也想爸爸媽媽了。瞬間哇哇大哭說“如果想哥哥了怎麼辦?”雖然只是短暫的七天相處時間,但在一周時間裡我們家的快樂翻倍,幸福翻倍。

成都媽媽王美玲表示曾經共事過的同事有台灣來的,給我的感覺親和、可愛與禮貌是之前同事給我留下的深刻印象。台灣的日月潭,台北的故宮博物院等都是我想去的地方。這次與小朋友的7天相處讓我看到了他們的親和禮貌是刻在骨子裡的。台灣小朋友對於明天的分別,很是不捨,晚上久久不能入睡,一直不停的跟我們聊天,聊著下次有機會帶爸爸媽媽再來大陸,再來成都,聊著下次還要去成都沒有逛到過的地方,沒吃過的小吃,說一週的時間太短暫了,還不想回去。

此次活動兩岸學子們收穫了深厚的友誼,希望從兩岸青少年的同心同行,兩岸家庭的相依相伴,到兩岸學校的互學互鑒,再到兩座城市的相交相加,「一人一伴·微拍秀」讓兩岸同胞心更近、情更濃。獲獎的四部優秀的微視頻將同步在騰訊視頻、愛奇藝視頻、優酷視頻、嗶哩嗶哩視頻、YouTube等平台播出。通過這些平台,讓這些充滿文化特色的畫面,包含青春熱情與友誼的故事。全球的視野,讓世界感受中華傳統文化。願兩岸的青少年攜手並肩,共話友情,繼續為中華文化傳承發展貢獻青春力量!