[記者 張如鳳 綜合報道]

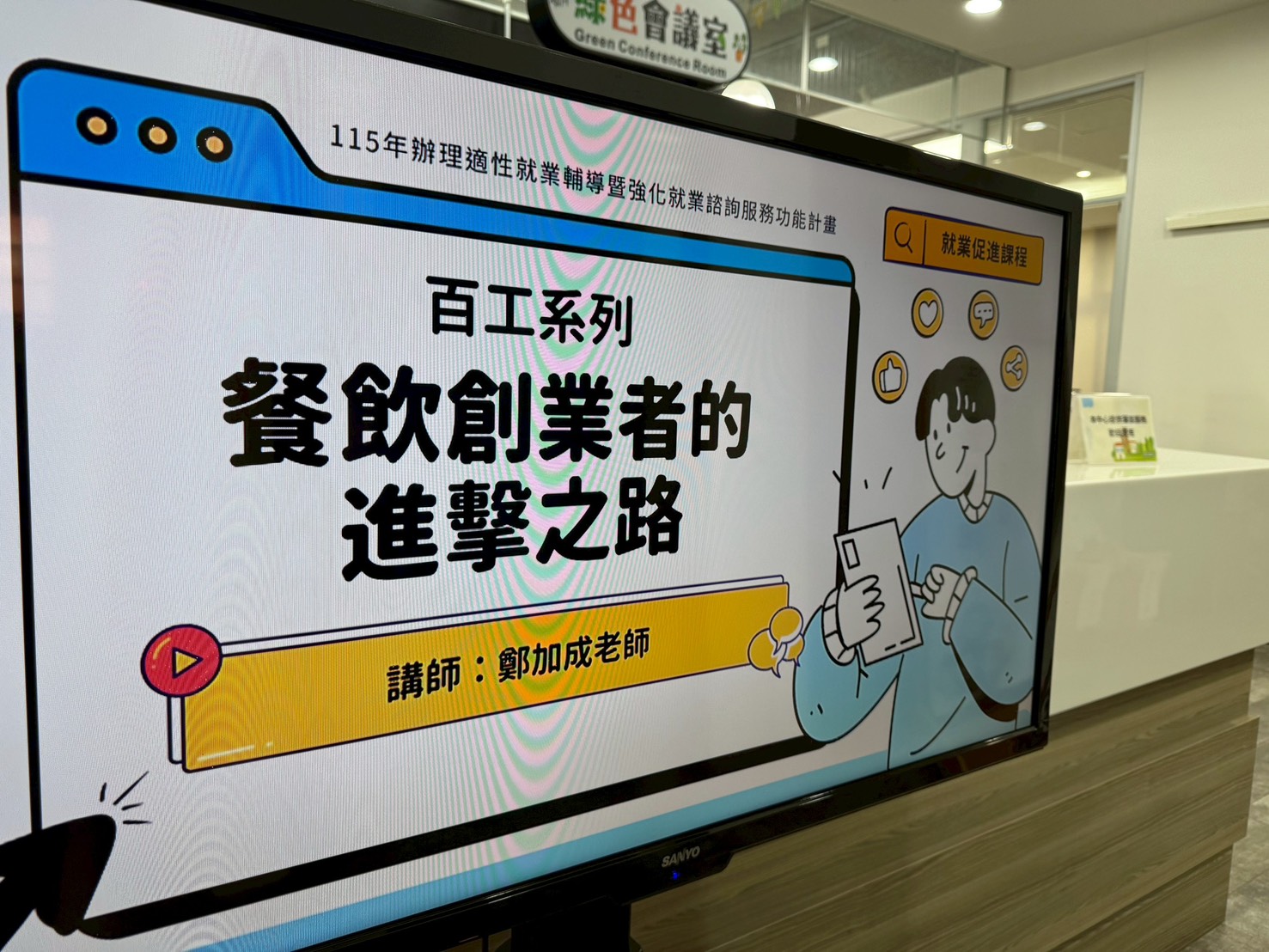

2024年11月12日-11月17日,第十五屆中國國際航空航天博覽會,簡稱中國(珠海)航展或珠海航展,由中央政府批准舉辦,是國際性專業航空航天展覽,以實物展示、貿易洽談、學術交流和飛行表演爲主要特徵的國際性專業航空航天展覽會。

從1996年成功舉辦首屆航展以來,發展成爲集貿易性、專業性、觀賞性爲一體,代表當今國際航空航天業先進科技主流,展示當今世界航空航天業發展水平的藍天盛會,已是世界五大最具國際影響力的航展之一。

今日雖然天氣不作美,但在惡劣的天氣中讓在場的參訪的兩岸新媒體及航空攝影愛好者們對中國空軍及俄羅斯空軍飛行員們精湛的飛行技術深感震撼!依然駐守在雨中瘋狂的抓拍下無數精彩鏡頭。

此次珠海航展在靜態展示方面,設立了低空經濟館、商用飛機產業館等七大主題展區(館),展品涵蓋了“陸、海、空、天、電、網”,部分展品爲“首展首秀”。同時,一批代表世界先進水平的高精尖展品都在展廳集體亮相。吸引了中東、非洲等各國貴賓前來貿易洽談。

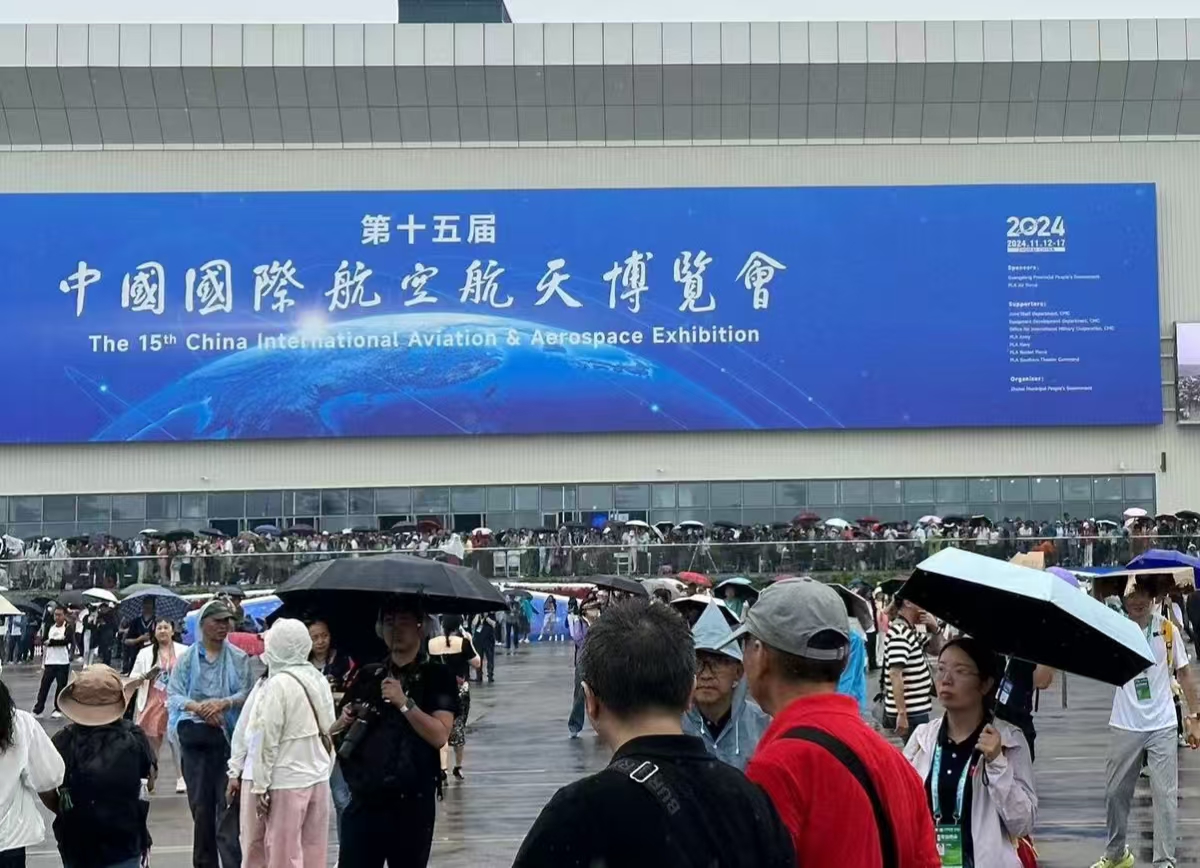

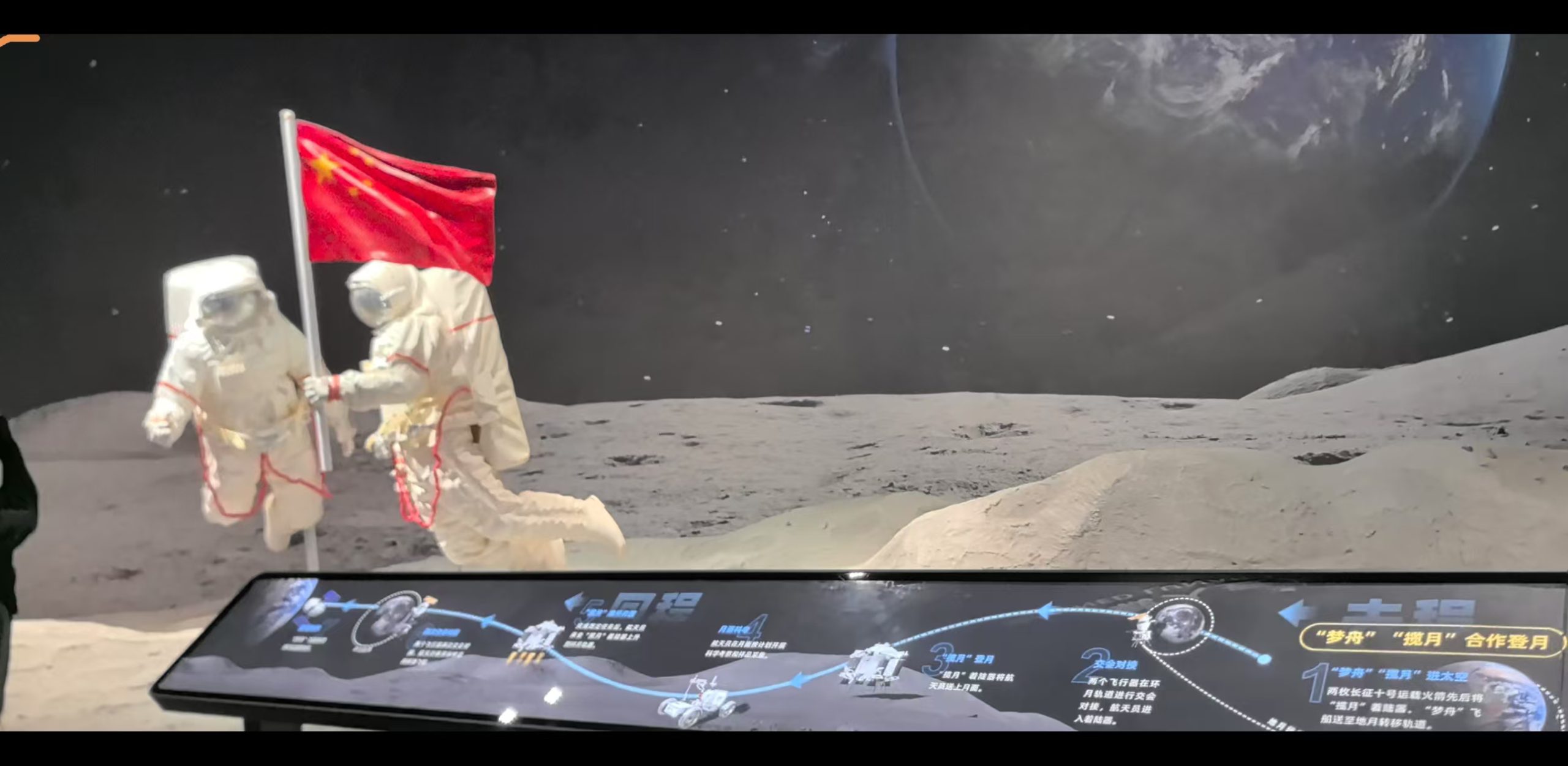

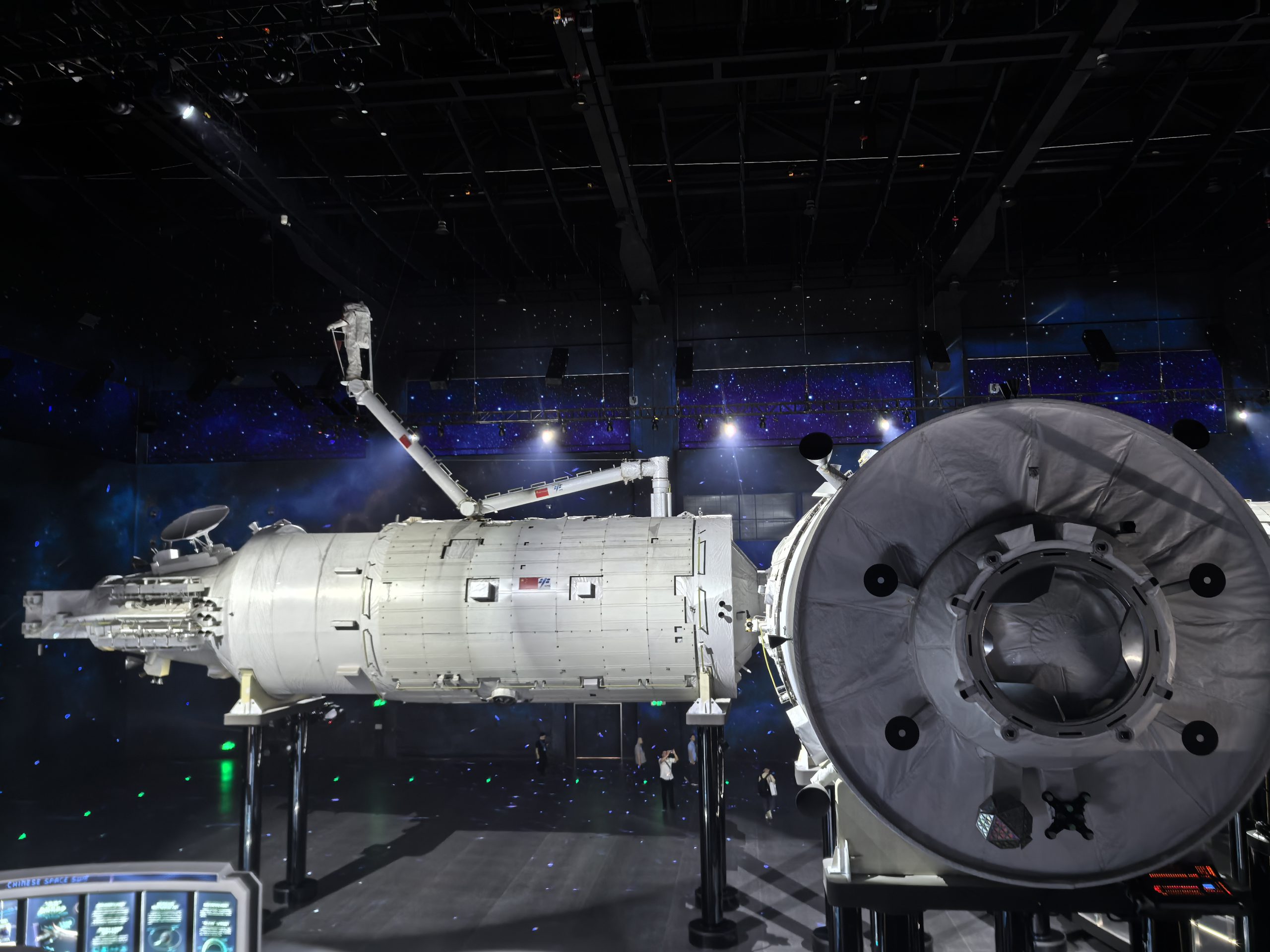

本屆航展上,不僅航空航天領域的多項最新成果將齊聚航展,嫦娥六號探測器、月球背面月壤樣品等展品也將首次亮相。 還有來自法國、美國等國家的飛機模型、發動機模型。在航展內1:1還原中國空間站,帶你體驗了一次在太空中的日常生活起居,尤其是嫦娥六號月壤樣品首次在展區亮相,吸引了遊客駐足觀看。

本屆航展上,不僅航空航天領域的多項最新成果將齊聚航展,嫦娥六號探測器、月球背面月壤樣品等展品也將首次亮相。 還有來自法國、美國等國家的飛機模型、發動機模型。在航展內1:1還原中國空間站,帶你體驗了一次在太空中的日常生活起居,尤其是嫦娥六號月壤樣品首次在展區亮相,吸引了遊客駐足觀看。

此次看到中國諸多首次展品,均展現了中國在“陸、海、空、天、電、網”勢不可擋的發展速度,一步一步走向世界領先地位。