「花彩繽紛 薯香后里」邀您漫遊花海、品嚐美食、玩遍景點

【記者如風綜合報道】

臺中市后里區年度重要農業盛事 「馬鈴薯暨花卉產業文化活動」 即將於12月20

日(六)及21日(日)登場,后里區公所在13日特別召開記者會,宣告活動正式啟

動。今年以「花彩繽紛 薯香后里」為主題,結合在地農業、文化、觀光,推出一系列

精采活動,邀請全國民眾歲末時節一同走進后里,感受農業之美與地方熱情。

今年活動將在后里區公所旁(三光路與公安路交叉口)熱鬧展開,每日上午10時

至下午4時。開幕式特別邀請「明日之星」杜忻恬擔任開幕嘉賓,以溫暖歌聲揭開序

幕;活動兩日也安排深受親子喜愛的 Lulu 姊姊帶動唱、小丑氣球魔術秀,以及歌手

李李、阿射、阿岳、木堅等輪番演出,讓活動更加多元且熱鬧。

后里區公所表示,今年規劃有農遊市集及豐富的體驗活動,現場將匯集后里優質

馬鈴薯、各式新鮮花卉與農特產品,讓民眾一次購足。另設有花卉展示、插花體驗、

美食品嚐與寓教於樂的食農教育專區,希望打造后里最具特色的歲末農業文化嘉年

華。

后里區長賴同一指出,后里擁有得天獨厚的氣候與土壤條件,目前馬鈴薯種植面

積約100公頃,年產量可達3,000公噸,品質深受市場青睞。而花卉產業更蓬勃發展,

種植面積超過180公頃,生產百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等多種花卉,品質優異、

享譽全台,誠摯邀請全國民眾於12月20日、21日蒞臨參與,共同感受后里最具魅力的

農業文化活動。

百年古香路斑鳩媽祖繞境停駕斗六分局/警民同祈護境平安

【記者如風綜合報道】

百年古香路斗六長和宮斑鳩媽祖徒步參香繞境活動今日隆重展開,隊伍行經斗六市區時特別停駕斗六分局。分局門前香煙裊裊,斗六分局依禮備妥香案,由分局長李宗儒親率副分局長及各組主管虔誠迎駕,場面莊嚴隆重。

李分局長於媽祖鑾駕前帶領同仁上香行禮,虔心祈求全體警察同仁執勤順利、身體康健、家庭和樂。許多值勤員警也於不影響勤務前提下參與祈福,期盼藉由宗教信仰力量,為繁重的治安、交通工作注入正向能量。

除為警勤祈福外,李分局長亦向媽祖祈願斗六分局轄區治安穩定、交通順暢,無論是市區車潮、鄉間道路或通勤學童安全,都能在神明庇祐下平安無虞,讓民眾行車平安、生活安定,社區得以安居樂業。

斗六分局表示,斑鳩媽祖繞境活動是地方重要的宗教文化盛事,每年皆吸引大批信眾參與。此次鑾駕停駕分局,不僅象徵神明庇佑,也凝聚警民祈願平安的力量。分局將持續落實治安與交通工作,與地方共同打造更安全、安心的生活環境。

在偏鄉,看見醫療的光——馬惠明院長榮獲「2025台灣健康永續獎-傑出人物獎」打造智慧永續照護,開創偏鄉醫療新典範

【記者如風綜合報道】

臺大醫院雲林分院院長馬惠明,以其橫跨急診醫學、公共衛生與醫療政策的專業,以及長期深耕中台灣偏鄉醫療的卓越貢獻,榮獲「2025台灣健康永續獎-傑出人物獎」的殊榮。此獎項肯定他帶領團隊推動智慧醫療、全人照護與區域聯防等創新實踐,為偏鄉打造更具韌性與永續性的健康體系。

自2017年起擔任副院長、2022年升任院長以來,馬院長以「嘉南平原醫療燈塔」為願景、「創新醫療基地」為藍圖,推動雲林分院在急重症救護、智慧醫療與高齡長照上全面升級。面對高齡化與急重症資源有限的挑戰,他整合台大醫院雲林分院與成大醫院斗六分院資源,啟動「雙星計畫」,建立跨院聯防與分流轉診模式;疫情期間更攜手雲林六大醫院,成立兒童「六星共照」網絡,守住疫情。他打造「安心雲林e院聯防」及「醫消聯防」系統,確保急重症病患能在最短時間獲得最佳照護。

在全人與高齡照護方面,馬院長倡導「全人、全家、全隊、全程、全心、全社區」理念,提升在宅善終比例至74.4%;設立雲嘉地區首座罕病中心,服務超過150個家庭;並與國衛院合作「HIHOPE十全計畫」,以十大健康指標推動資源不足地區社區長者的健康促進與預防照護。

智慧醫療則是他領導下的重要突破。雲林團隊開發遠距眼科、傷口照護與兒少心臟篩檢平台,導入AI影像判讀與決策輔助系統,並成立「療癒特攻隊」展開遠距居家照護,讓科技真正落地,弭平健康不平等,協助醫護減負,讓病人更安心。

在人力永續方面,他推動彈性工時與心理支持制度,設立「醫療創新獎勵計畫」,並與臺大醫學系攜手培育在地醫師,使青年醫師返鄉留任率於2023年創新高,為偏鄉醫療注入新能量。

在團隊共同努力下,臺大雲林分院今年正式由區域醫院升格為「準醫學中心」,象徵醫療量能、智慧化與永續治理的全面躍升。

近期率團赴北歐交流後,馬院長表示,雲林分院將把「人本、永續、智慧」的啟發融入即將動工的虎尾醫院與智慧醫療規劃,讓科技真正成為臨床的助力,協助醫護減負、讓病人受惠。他強調,未來醫院的發展將與「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」六大核心策略全面對齊,呼應國家「健康臺灣深耕計畫」,共同建構更公平、更可近、更永續的健康服務網絡。

雲科大辦理「2025年USR國際交流及國際永續志工蹲點考察計畫」 深化臺馬永續實踐交流

【記者劉夢緣綜合報道】

國立雲林科技大學永續發展與社會實踐研究中心,於2025年11月20日至25日前往馬來西亞居鑾,參與「2025居鑾鐵道節(Kluang Rail Festival)」,執行「2025年USR國際交流及國際永續志工蹲點考察計畫」,以行動落實大學社會責任與永續發展目標。

「2025居鑾鐵道節」是一項融合國際論壇、專題研討會、跨域工作坊、鐵道主題展、地方創生市集與鐵道紀錄片放映的國際性文化盛會,於居鑾鐵道遺產公園舉行。活動以「鐵道再生‧串聯未來」為主題,強調鐵道文化遺產活化再利用的重要性,透過藝術、文化與社區共創設計,推動地方發展與國際連結,吸引來自馬來西亞、新加坡、韓國、台灣及中國等地的專家學者與地方創生組織共襄盛舉。

雲科大永續中心於活動期間參與國際論壇、地方DNA工作坊及鐵道市集策展,展現台灣在USR推動與永續實踐的多元成果。論壇中由本校數位媒體系張文山教師代表發表專題演講,分享USR計畫在社區再生與跨域合作的實踐經驗,並與國際夥伴探討教育、文化與地方永續的合作模式。地方DNA工作坊則聚焦於「地方創生」,以臺灣雲林斗南火車站(斗南七號倉庫)鐵道故事為素材,展開地方特色文化與低碳生活圈的發展對話。

此外,雲科大永續中心於鐵道市集中展示多項本校USR合作成果,推廣台灣地方文化與設計品牌,透過互動交流,讓世界看見台灣在地創生與永續實踐的能量。活動中並由雲科大永續中心林沂品主任,代表該校與馬來西亞地方創生組織「PLab地方創生實驗室」簽署「國際永續志工合作備忘錄(MOU)」,共同推動跨國社會實踐、青年志工交流及永續教育推廣。

雲科大永續中心表示,此次參與居鑾鐵道節不僅是USR國際實踐的重要里程碑,也象徵該校在青年志工蹲點的發展與持續跨越國界、以行動實踐永續理念的精神。未來學校將持續深化USR國際夥伴關係,秉持SDGs精神,透過教育、研究與志願服務的結合,推動臺馬兩地在永續發展與社會實踐領域的長期合作,邁向共創美好未來的願景。

閱讀翻轉雲林 跨世代閱讀接力!雲林首屆 「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」開啟閱讀生活化

【記者如風綜合報道】

雲林的閱讀地圖,正從圖書館延伸到城市的每個角落!11月22日(六) 雲林首屆

「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」,將以「閱讀生活化」為主軸,結合親子路跑、故事

演出、文創市集、草地音樂與策展活動,用最輕盈的腳步與最溫暖的書香,跑出屬於雲

林的閱讀故事!

雲林縣政府文化觀光處今(20)日上午舉辦活動啟動記者會,由張麗善縣長親自領

銜,與文化觀光處長陳璧君、雲林縣幼兒教育發展協會總會長廖文秀、贊助單位不動產

同業公會代表及VDS活力東勢公司總經理王文星、縣議員林岳璋、王鈺齊、簡慈坊、賴

淑娞秘書、顏忠義秘書、斗六市代表會黃尤美副主席等多位共襄盛舉,正式揭開雲林閱

讀品牌新篇章。

啟動儀式以「閱讀接力‧點亮雲林」為主題,融入「親子路跑 × 閱讀品牌 × 未

來願景」三大精神,透過接力的方式,象徵教育界的傳承、社會力量的支持及公部門施

政的決心。

縣長張麗善指出,「微冊角落」是雲林的閱讀品牌,是雲林閱讀的根基,而未來的

總圖書館『耕雲圖』,將是這棵知識之樹茁壯的象徵。縣長特別感謝雲林縣不動產開發

商業同業公會及VDS活力東勢公司的熱心贊助本次閱讀路跑活動,共同為推動閱讀文化

注入實質能量。今天的啟動儀式,除了宣告今年11月22日即將登場的「2025 微冊愛閱

讀生活節暨閱讀路跑」活動,更以「閱讀接力‧點亮雲林」象徵縣府將串起雲林在地閱

讀品牌「微冊角落」的深耕精神與未來縣總圖書館「耕雲圖」的遠景,象徵從種子到大

樹的永續閱讀傳承。

文觀處陳璧君處長表示,閱讀是家庭教育與城市文化的根基,而雲林正以行動打造

閱讀的日常風景。「微冊角落」是縣府攜手縣內特色店家,加入這場閱讀推廣運動,目

標是「讓整個雲林都是你的圖書館,讓閱讀成為日常」。「2025微冊愛閱讀生活節暨閱

讀路跑」邀請親子家庭、青年文青及閱讀愛好者一起用腳步閱讀城市,感受雲林書香的

力量。

微冊角落閱讀路跑活動從早上7點半開始,自文化觀光處出發到斗六行啟記念館,

全程 3 公里,串聯斗六城市閱讀風景,邀請親子大手牽小手,在初秋的早

晨一起奔跑、閱讀、歡笑!

早上10點至下午5點,於行啟紀念館廣場一整天的微冊角落愛閱讀生活節登場!現

場有豐富的親子活動,包含說故事、草地音樂會、完成任務兌換特製專屬野餐墊,文創

市集、二手書交換、微冊角落暨耕雲圖展覽、韓國繪本行旅展等等,無論你是愛跑步的

運動咖、愛閱讀的文青,還是喜歡野餐的親子家庭,都能在這場活動中找到屬於自己的

閱讀角落,與雲林一起讀出生活、跑出故事。

本次活動中的重頭戲之一,即「微冊角落暨耕雲圖展覽」,將於 11/22(六)至

11/30(日)下午1點到6點,於行啟紀念館展出。這不僅是對雲林在地閱讀推廣成果的

展現,更是縣府團隊為雲林縣總圖——「耕雲圖」未來規劃所設下的重要里程碑。誠摯

邀請所有關心雲林未來閱讀發展的鄉親與各界人士,把握這段時間前來看展!展覽將呈

現「耕雲圖」的初步構想與願景藍圖,讓您一窺雲林未來縣總圖的面貌。更重要的是,

現場設置了留言板與意見回饋區,歡迎您大方地留下您對雲林未來推廣閱讀的願景與想

法。您的每一個建議,都是打造更美好「耕雲圖」的寶貴動力!

誠摯邀請所有朋友,11月22日一同來雲林用雙腳閱讀城市,用笑容傳遞書香,在音

樂與書香中感受秋日閱讀的美好時光。

更多活動詳情與即時資訊,請持續關注「微冊角落」及雲林縣公共圖書館粉絲專

頁。

雲科大國際處舉辦印度文化交流活動推動多元文化共融校園

【記者如風綜合報道】

國立雲林科技大學國際事務處於2025年11月19日舉辦「印度文化交流活動」,內容豐富多元,吸引眾多本地與國際學生熱情參與。活動現場熱鬧繽紛,充分展現雲科大推動多元文化共融校園的成果。

本次活動由國際事務處葉惠菁國際長、校務發展中心俞慧芸主任、國際人工智慧管理研究所張貴忠所長、國際師生組楊孝淳組長及國際交流組黃宥婷組長共同出席。並特別邀請雲科大印度籍桑亞倫特聘教授(Distinguished Prof. Dr. Arun Kumar Sangaiah)介紹印度文化特色,帶領印度學生示範曼海蒂彩繪(Mehndi Painting)及藍果麗沙畫體驗(Rangoli Art),讓參與者透過親手創作,深刻感受印度藝術的細膩與獨特美感。

活動中,印度學生帶來的傳統舞蹈、瑜珈展示與歌唱演出成為全場焦點。此外,活動安排印度傳統遊戲讓來自不同國家的學生齊聚一堂,在合作與競賽中拉近彼此距離,現場洋溢著歡笑與活力。

國際處亦準備香料風味濃厚的印度特色餐盒,讓參與者在體驗文化的同享受地道料理。活動最後,每位參加者皆獲得一份象徵祈福與光明的印度傳統蠟燭小禮物(Diya),為活動增添文化意義與溫暖祝福。

在活動尾聲,葉惠菁國際長致詞表示:「透過曼海蒂彩繪、藍果麗沙畫與印度美食體驗,我們不僅看見了印度文化的繽紛與深度,更體驗到多元文化交融的美好。這樣的文化活動,正是國際事務處推動『多元共融校園』願景的縮影。文化交流不只是學習他者的語言或藝術,而是打開心門、理解差異、彼此尊重的過程。」

葉國際長同時感謝所有參與活動的師生與籌備團隊,肯定大家的熱情與投入讓此次活動更加豐富而有溫度。未來,國際事務處將持續舉辦更多文化體驗與國際交流活動,讓每一位雲科人都能在校園中感受世界的多樣與精彩,持續建立一個包容與支持的國際社群。

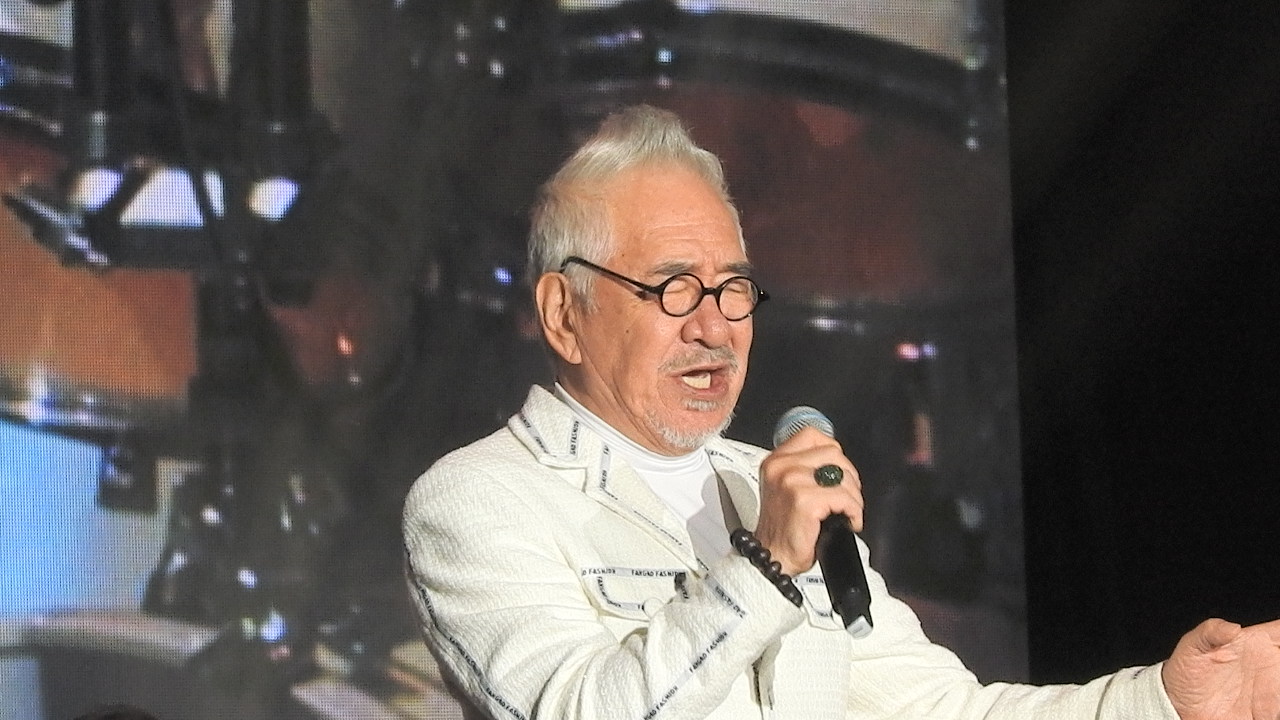

2025文平嫂重陽敬老感恩演唱會/81歲孫情連續兩天三場演唱會將創金世界紀錄

【記者如風綜合報道】

由台中多媒體公司主辦、台中市政府、市議會指導單位,在台中中興大學惠蓀堂11月8日下午2點及晚上七點,九日下午2點共3場有2025文平嫂重陽敬老感恩演唱

會、60孫情深情一唱,孔鏘超級樂團伴奏,更有喬幼、蘇盛泉、莊文勤文平等演出,多才多藝之林暉博士除協助拍攝外景影片外更在現場高歌一筆定江山書寫『如意』『圓

滿』,結有緣人。 東京院士彰化古錐伯樂善好施也購買數十張原價6千之貴賓券招待雲林東京院士,大家也難得假日躬逢其時,他也帶來地方特產分享大家讓人非常窩心。

受邀之起凰在此場合難得遇到前中國時報特派吳嵩山現不但是中國醫藥大學公共國際中心主任且是台灣省新聞記者協會理事長,他鄉遇故知真是高興。現場更有文平嫂的灶咖

回饋專案老來伴麵一箱特價3600元深受喜愛。演出者81歲孫情連續2天3場演唱會將可申請金世界紀錄,現場座無虛席台中市政府副市長鄭照新等多人皆來參加。

《天下雜誌》「天下大學永續公民獎」/國立雲林科技大學在全國大專校院中榮獲「公立技職大學組第一名」

【記者如風綜合報道】

《天下雜誌》於2025年11月7日舉辦「天下大學永續公民獎」(原USR大學公民獎)頒獎典禮,國立雲林科技大學在全國大專校院中脫穎而出,榮獲「公立技職大學組第一名」,由張傳育校長親自出席並代表領獎,相較2024年名列第五,今年名次大幅躍升,展現學校在永續發展與社會實踐上的深厚實力與卓越成果。

《天下雜誌》之「天下大學永續公民獎」從大學治理、教學承諾、社會參與與環境永續等面向,透過40項指標評估全國大專校院的永續表現。雲科大能在眾多學校中拔得頭籌,關鍵在於長期推動「五化策略」-特色化、學術化、產學化、國際化、精準化-作為校務發展核心,並創新導入自主開發的「永續履歷認證系統」。此系統運用AI與大數據分析,協助全校師生追蹤個人永續行動,形成具指標性的「數位永續檔案」,不僅提升永續能見度,也鼓勵更多行動參與,實現校內外的永續價值循環。

張傳育校長提到:「雲科大以「智慧、創新、永續」為方向,以USR為引擎,將課程帶進社區,把研究連結產業。」他指出,學校以「五化」-特色化、學術化、產學化、國際化、精準化-為發展主軸,透過教學創新與USR行動深化教育本質,讓學生在學習過程中理解責任與共好,實踐大學作為社會公民的使命。

此次榮獲第一名,不僅象徵外界對雲科大永續實踐成果的肯定,更見證學校多年耕耘的累積。未來,雲科大將持續秉持「務實致用、創新創造」的精神,深化永續治理、推動社會連結,讓教育的力量持續在雲林發光,也為台灣的技職教育開創更具永續價值的新篇章。

2025新社花海暨臺中國際花毯節/29公頃花海引進國際IP花毯帶來震撼視覺衝擊

【記者如風/臺中報道訊】

2025新社花海暨臺中國際花毯節即將重磅登場!11月5日,市府觀旅局盛大舉辦記者會,由張大春副秘書長代表盧秀燕市長出席,立法院副院長江啟臣、新社區長林淑惠,以及各區相關單位主管、新社農會代表、休閒農業協會成員、在地里長、長者及愛苗幼兒園孩童等嘉賓踴躍參與,共同揭開這場年度花海盛事的序幕,預告新社已萬事俱備,誠邀海內外遊客共赴花之約。

本屆活動以「花開三盛事」為核心,集結花海、花毯、中農展售會三大亮點,將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃精彩上演,為期23天的盛宴將全方位演繹山城獨特魅力。此前,主辦單位已於農業部舉辦展前記者會,三大特展亮點提前曝光,引發廣泛關注。

作為活動核心,本屆盛會圍繞三大主軸打造沉浸式體驗:以「愛與勇氣」為主題的新社花海,用6萬株一串紅、千日紅、波斯菊等多樣草花鋪陳13.5公頃大地畫布,色彩繽紛宛如自然交響;引進國際知名IP打造的2公頃絕美花毯,將藝術與自然完美融合,帶來震撼視覺衝擊;更有串聯臺中、苗栗、彰化等8縣市的「中臺灣農業行銷展售會」,匯集「臺中領鮮」「豐味苗栗」「幸福嘉義」等特色農產品牌,讓遊客在賞花之餘暢享購物樂趣。

總面積達29公頃的展區,將自然景觀、文創藝術與在地農業深度結合,不僅是視覺與感官的雙重饗宴,更為中臺灣觀光產業注入強勁動能。11月8日起,誠邀各界遊客走進新社,在花海中徜徉、在花毯前駐足、在農展中尋味,共度充滿詩意與歡樂的美好時光!

山海同音 兩岸同心——2025兩岸殘疾人藝術交流演出永春綻放融合之花

「記者張如鳳/綜合報導」

11月1日晚,"鄉愁永系·春天永駐——2025兩岸殘疾人文化藝術交流演出"在福建省泉州市永春縣人民會堂隆重舉行。來自臺灣、西藏、寧夏、新疆、吉林五地的殘疾人藝術家齊聚一堂,臺灣鋼琴公主劉夢緣、臺灣古箏王子張揚任受邀助陣,以藝術爲橋,共同演繹了一場跨越海峽的文化盛宴。臺灣代表團團長陳習珍在晚會授旗儀式中接過福建省海峽兩岸助殘志願者協會志願服務隊旗幟,成爲活動重要亮點。

本次交流演出是2025兩岸殘疾人文化藝術交流活動的重要組成部分。晚會於19時30分準時開幕,永春人民會堂內座無虛席。在《白鶴雄風》的武術表演中,演出正式拉開帷幕,永春白鶴拳的剛柔並濟瞬間點燃了現場氣氛。

授旗儀式凝聚兩岸共識

晚會中場舉行的福建省海峽兩岸助殘志願者協會志願服務隊授旗儀式將活動推向高潮。臺中市亞斯伯格症肯納症協進會理事長陳習珍作爲臺灣代表受邀上臺,鄭重接過志願服務隊旗幟。她雙手握旗,眼眶溼潤,這一刻不僅是個人的榮譽,更是兩岸助殘事業共同理念的象徵。

陳習珍在接受採訪時表示:"這面旗幟代表着責任與承諾,將激勵我們繼續爲兩岸殘疾人藝術文化交流貢獻力量。"

多元藝術展現融合之美

整場演出分爲"源·山海禮讚"、"緣·兩岸情深"、"圓·同心築夢"三個篇章。西藏的堆諧非遺民歌《卓姆仁青崗》、寧夏的秦腔《火焰駒·表花》選段、新疆的舞蹈《絲路花開》等節目輪番上演,臺灣藝人徐承剛演唱的《甲天拼輸贏》配以手語翻譯,充分體現了"平等、融合、共享"的活動理念。

吉林殘聯王琦主席在觀演後深有感觸地說:"臺灣有個日月潭,吉林有個淨月潭,兩潭相映,情誼相連,我們非常願意邀請臺灣陳嵐老師一行攜手創辦兩潭音樂交流會,讓兩岸藝術之花在山水之間綻放。"吉林籍歌手王凱與嗩吶吹手張亮亮也現場表態,將正式向臺灣鋼琴公主劉夢緣發出邀約,約定來年春暖花開時在吉林同臺獻藝,延續這場跨越海峽的藝術之約。

新疆昌吉州殘聯理事長阿力木在演出間隙,與臺灣代表團團長陳習珍一行同遊永春山水。一行人漫步於永春的青綠景緻中,暢談兩岸文化特色與助殘心得,歡聲笑語不斷,還頻頻駐足合照,定格下兩岸同胞相知相近的美好瞬間。阿力木理事長當場誠摯發出邀請:"新疆有獨特的民族音樂與人文風情,盼陳習珍老師能帶團前來交流,讓兩岸殘疾人藝術家共奏民族團結與文化融合的樂章。"

鄉愁主題串聯情感紐帶

晚會中,鄉愁主題貫穿始終。董麗娜朗誦的《鄉愁》與臺灣嘉賓吳洪峯的情境表演相得益彰,當《一字鄉愁》的旋律響起時,不少臺胞觀衆輕聲跟唱,展現出兩岸共同的情感記憶。

陳習珍動情地說:"從《鄉愁》詩朗誦到《一字鄉愁》的演唱,每一句都觸動心靈。今晚,鄉愁不再是遺憾,而成爲連接兩岸的橋梁。"

演出在《歌唱祖國》的合唱中圓滿落幕。劉夢緣、張揚任與兩岸藝術家們相互擁抱、交換聯繫方式,約定繼續推動兩岸殘疾人藝術交流。在永春這個有着"永遠春天"美好寓意的地方,兩岸殘疾人藝術交流的種子已悄然生根發芽,爲促進兩岸文化交流與融合發展注入新的活力。